①木造住宅の気密に興味がある人

②新築後にコンセントなどから侵入する微量の気流が気になる人

③建築用語C値について知りたい人

住宅会社の中には『高気密・高断熱住宅』を顧客へアピールする会社も少なくないと思います。なぜなら快適な住宅環境に必要不可欠な条件であり冷暖房を抑えるという説明に直結しているからです。

最近ではエアコン1台で全館空調の冷暖房環境を整える提案も増えております。これも『高気密・高断熱住宅』が進歩してきたからこそだと思います。

今回は木造住宅の『高気密』について書いて見ました。

高気密住宅のメリットはなんだろう?

息苦しくなることはありませんで安心してください。(理由は後で説明します)住宅の気密を上げる最大のメリットは『漏気』による熱の損失を防ぐ事でしょう。

熱損失の関連する項目として『熱損失係数=Q値』という言葉があります。まずはQ値を理解しましょう。Q値では『断熱による熱損失』と『換気による熱損失』を述べ床面積で除して算出します。

Q値=(壁・窓・床・天井の熱損失量)+(換気による熱損失量)/ (述床面積)

Q値を算出するには『換気による熱損失量』を算出します。換気の熱損失は以下の計算式で行いますが、ここでいう換気計算は高気密と関係あるのでしょうか?

換気による熱損失量=0,35(容積比熱)×0.5(換気回数)×気積(床面積×天井高さ)

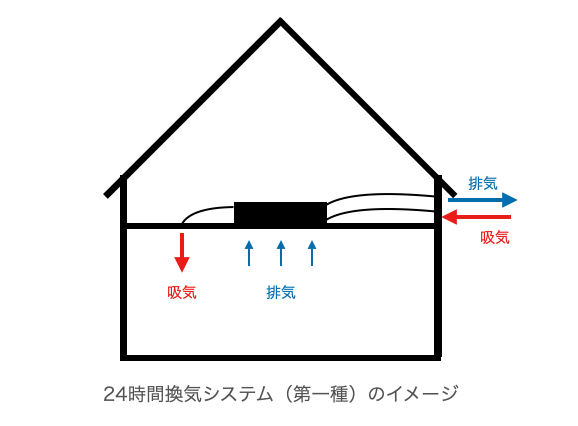

換気の熱損損失量の換気回数0,5は『24時間換気システム』の使用を前提としております。住宅の居室は原則24時間換気システムを設置してシックハウスの対策が必要なのです。

因みにシックハウスとは気密性が高まる事で問題視された『住宅建材の接着剤や塗料』に含まれる化学物質が原因で体調不良となる症状です。2003年の建築基準法改正で換気設備の義務化や化学物質の制限により対策が取られてきました。

現在の建材には有害な物質が含まれる事はほとんどありませんが、家具などから発散される事もある為、24時間換気システムは連続運転が必要とされております。

高気密住宅でも24時間換気システムが空気循環を行う為、息苦しくなることはありませんよ。

実は熱損失係数Q値の計算式では、気密による熱損失は考慮されておりません。高気密にしても影響ないのが実態です。しかし計算式と異なり実際の建築物では気密による『漏気』の影響があるのです。

気密性能C値とは?

気密性能を比較するときに用いられる数値としてC値(相当すき間面積)を使用します。C値の数値が低い方が隙間が少なく気密が高い事を示します。基準値は5c㎡/㎡(寒冷地2c㎡/㎡)ですが、近年は住宅の高気密化が進んでいる為、1c㎡/㎡〜2c㎡/㎡程度(寒冷地はもっと性能値が良い)の住宅が多いと思われます。

C値=(家の隙間面積)/(述べ床面積)

C値は現場施工の影響を受けるので実測を行って算出するのが一般的です。

※C値は現在の省エネ基準からなくなりました。おそらく現地測定でしか確認できない為、運用として無理があったのかもしれませんね。

住宅の熱損失とC値影響の関係性とは?

実際の建物では気密の優劣により自然換気の影響が考えられます。自然換気による空気の出入りにより熱損失が大きくなり、冷暖房の負荷や光熱費への増加の影響があります。

機械換気・・・24時間換気システム(第1種〜第3種)

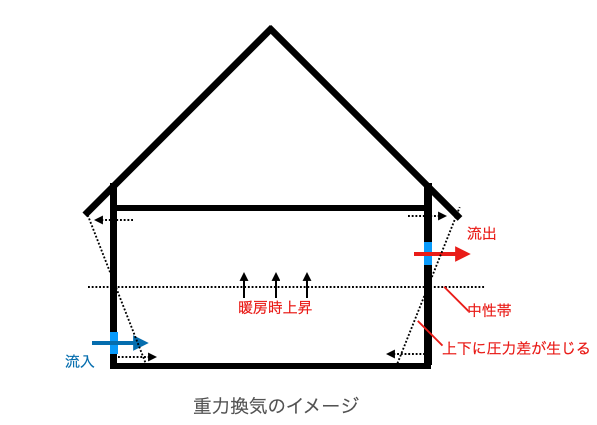

自然換気・・・風力換気・重力換気

更に自然換気は『風力換気』と『重力換気』に分けられます。次にここを考えてみましょう。

風力換気について

風力換気は風が強い日に起こりやすく換気量は風速に比例します。気密の低い家は風力換気空気が流入してくるのです。

重力換気について

重力換気は室内外の温度差に生じるもので、冬場に暖房を使う部屋では室内の温められた空気が膨張して上昇することで、床付近の隙間から外気が流入しやすくなります。

木造住宅の気密性について

北海道の様に極端な寒冷地では気密性を上げるために気密シートを施工して対策を取りますが、温暖地での一般的な施工でそこまで行うことは少ない出しょう。

温暖地の施工では『土台と床合板』『柱と床合板』のすき間から微量の外気が流入することもあります。特に食事を準備する時のキッチンのレンジフード(換気扇)を運転すると室内の空気が負圧となり外気を引っ張りやすくなります

また、風が強い日や冬場の暖房機器による室内の温度上昇時には風量換気・重力換気の影響を受けやすく、空気が流入することも考えられます。

こういった微量の空気は、壁の中を介して壁石膏ボードの開口部分(コンセント等)からの室内へ流入することがありますので、気になる人もいると思いますが安心してください。

これは住宅の気密が高まった事や自然換気による事が原因で生じている現象となりますので住宅の欠陥や不具合ではありません。

他にも気流を感じる自然現象として窓のコールドドラフトがあります。

今後、関連記事として追加しますので良かったら読んでください!

木造住宅の仕様や施工、品質について記事にしてます。一級建築士/一級建築施工管理技士/宅建士