建築業界で仕事をしている人にとって資格は「足の裏の米粒」と比喩されるように、取らないと気持ちが悪いが、取っても資格だけでは食べていけないものです。その様な建築業界の資格について私の経験を書いてみました。

私が就職した時代(約20年前)は建築業界も不景気で、家族で食べて行くために資格の取得が必須と考えてました。独学で取得出来る資格もありますが、当時は今のように動画コンテンツが無いので資格専門校へ通うのが一般的です。

私は20代半ばに結婚したので、一級建築士の資格勉強に打ち込んでいた時期は、幼い子供(二人)もいたので奥さんの協力が必要不可欠でした。

資格学校の高額なローン返済しながら、資格取得をしていた当時は「時間」も「お金」も余裕が無いので小さな事でも幸せに感じたのを覚えております。(色々楽しかった)

おかげで「一級建築士」「一級建築施工管理技士」「宅建士」と建築業界で活用できる資格を取得出来て、今の私は建築業界での仕事を楽しみながら、私生活も楽しむ余裕が出来ております。

ただ、私も建築士の資格勉強を始めた頃、全くの建築知識が無い状況で、経験したことでわかる苦労や楽しみ、アドバイスが出来たら良いと考えております。

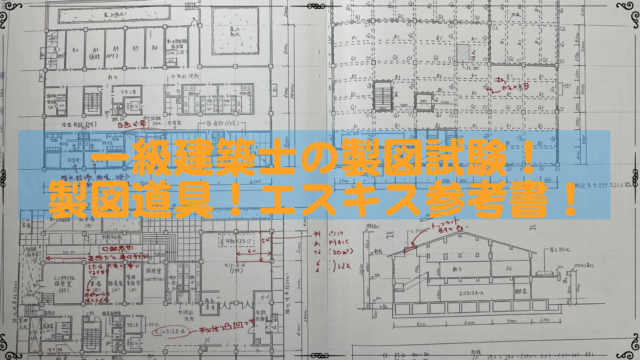

一級建築士の製図試験

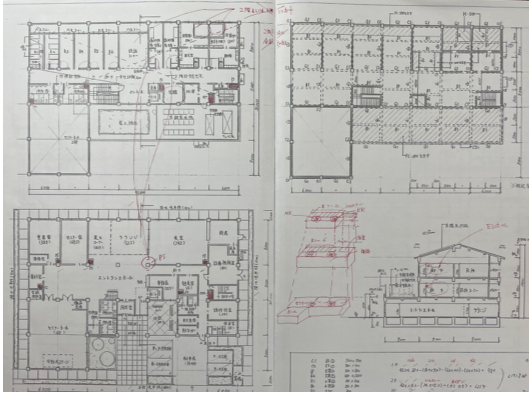

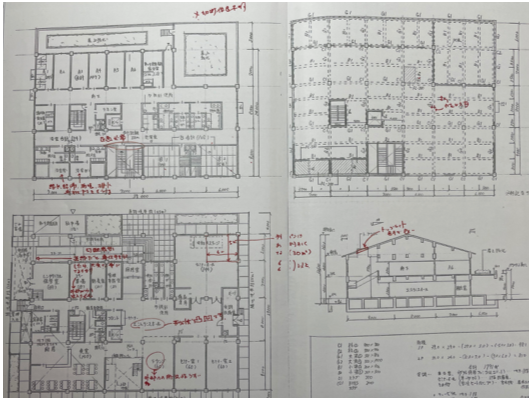

私の記憶で印象に強いのが一級建築士の製図試験です。時間内にプランをまとめて図面を作成。建築計画の内容を記述文章にまとめる作業を合計6時間30分で行うというものです。

試験時間の使い方

・ 30分・・・問題をじっくり読み解く

・ 90分・・・エスキス(プラン計画)

・ 60分・・・建築計画を記述文章にまとめる

・180分・・・図面作成

・ 30分・・・見直し確認

本試験では、エスキス(プラン)がまとまらなかったり、図面を書き始めてから誤りに築いたりと思い通りに進まないこともあります。

実際に自分の経験を思い起こせば、この試験のスキルは繰り返し問題に取り組むめば必ず誰でも身について、どの様な問題でも順応して出来るようになります。

ただ、最初は上手く書けずに悩むことも多く。一枚書き上げるのに時間も掛かるので嫌気がさす人も多いのだと思います。

当時、書いた練習図面です。今でも記念に持ってます。今思えば6時間30分も集中力を継続していたことがびっくりです。赤ペンで先生がアドバイスしてくれてます。懐かしい。

正直、この頃は食べていくというより一級建築士への憧れだけで継続していたともいます。夢の中でもエスキスが出てきてました。今思えば楽しいこともたくさんあった。

製図試験で重要な建築設備の知識

建築士の製図試験で実感したのは「建築設備」の実務的な知識が重要性です。

記述文章の作成時にも「環境工学と建築計画の関連性」や「建築設備の工夫等」の解答が求められます。当時の私は学科試験に受かったとはいえ、知識が足りておりませんでした。

「設備室の広さ」や「熱源のサイズ」「空調方式」や「配管ルート」等が図面の中でイメージ出来ていなかったの覚えております。

実務的な知識があればエスキスや図面・記述にもっと活かせたと思います。

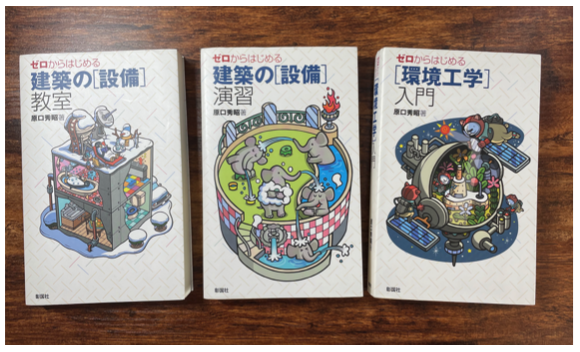

おそらく私と同じ様な境遇の人も居るでしょう。そこで建築設備に馴染みがない人にオススメの本があります。

一級建築士の資格を取得してから、熱負荷計算や熱源容量の実務を行ったので、その時に手にした本です。もっと早く出会っていれば建築士試験の時にイメージが出来たと思います。

理解度が高まるとエスキスにも活かせる知識です。自分のプランに自信が持てる様になりますよ。

電気・給排水・空調・ダクト・受水槽方式・空気弁・熱源・ケーブル等の種類から解説まで漫画イラストが各ページにあるのでイメージしやすく、単純に知識の幅が広がるのでおすすめです。実務でも使える情報が多々あリますので重宝してます。

建築士試験の環境工学

更にこのシリーズは環境工学の本もありますで。これも実務や学科試験でも十分に役に立ちます。

最近は住宅の建築設備設計でエアコン1台で空調環境を整えたりしますが、この様な設計手法には環境工学の基礎知識が必要不可欠です。

一級建築士の資格を取得したあとにこの本に出会いましたが大変勉強になりました。

是非参考にしてはいかがでしょうか?

住宅建築のアドバイスや40代になって自身の変化、趣味・挑戦について記事にしてます。一級建築士/一級建築施工管理技士/宅建士