前回書いた「プロから見た住宅の欠陥〈省令準耐火〉」の続編です。

建築技術者であれば容易に判断できる以下の3項目について、誰でも見てわかるように解説しております。

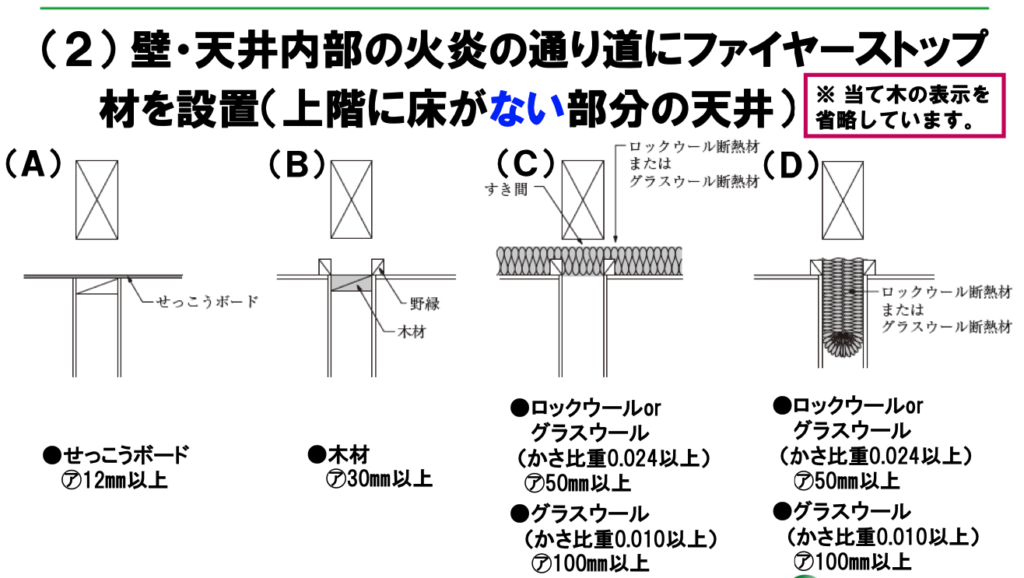

今回は②省令準耐火の「ファイヤーストップ」の工事内容について書きました。

①石膏ボードのジョイント(継ぎ目)の裏に当て木が入っているか?

②ファイヤーストップが入っているのか?またはボードが梁まで貼ってあるのか?

③コンセント開口に鋼製で作られたBOXやカバーが使用されているのか?

まずは、あまり聞き慣れないファイヤーストップについて説明します。

ファイヤーストップとは

省令準耐火の住宅の居室で火災が発生した際に、他の居室への炎症を遅らせる事を目的としたファイヤーストップと呼ばれる部材を壁の中に施工します。

出典;住宅支援機構HP

居室の天井裏の中なので工事が終わったあとは見ることが出来ません。ファイヤーストップの工事方法も選択肢が複数ありますので、住宅会社によって施工方法は異なります。

1階部分(2階建住宅)のファイヤーストップ

出典:住宅支援機構HP

2階建ての住宅であれば、1階の壁には上の画像による施工を行う必要がある。

例えばDの施工方法では火に強い部材である「ロックウール」「グラスウール」を壁の中に詰めている。写真で見ると下のようになる。

2階部分(2階建住宅)のファイヤーストップ

出典:住宅支援機構

2階部分(2階建住宅)の施工方法です。炎は上に向かって広がるので1階部分と比較して施工方法が異なる。

木材でファイヤーストップをするBのパターンです。壁の中に木材を設置しています。蓋をするようなイメージと捉えるとわかりやすいです。

外周部の壁は防火構造で施工する

住宅の外周部は地域によって防火構造が求められます。

省令準耐火とは別の概念で防火に対する仕様が決まっております。

木造住宅では窯業系サイディングを用いた住宅が最も多い為、サイディングの防火構造に準じた施工が一般的です。

つまり、外周部は省令準耐火と防火構造の要件を兼ねた施工方法が必要なのです。

現場でみるポイントとしては「室内の石膏ボードを梁まで貼り伸ばす」施工です。

このように石膏ボードを貼り伸ばしていれば大丈夫です。ただし、この写真には気になる点があります。お気づきでしょうか?

ボードのジョイント部にビス施工がありません。下地の木材も入っていない可能性も懸念されます。前回書いた「プロから見た住宅の欠陥〈省令準耐火〉」①石膏ボードのジョイント(継ぎ目)の裏に当て木が入っているか?にて説明しましたが、この施工はNGです。

ちなみに梁へのビス間隔も広いためこれもNGです。

この様に現場の施工は見た目がしっかり出来ていても、規定通りの仕様が施工されているのかを判断する技術力が必要なのです。

住宅建築のアドバイスや40代になって自身の変化、趣味・挑戦について記事にしてます。一級建築士/一級建築施工管理技士/宅建士